Передвижники - Peredvizhniki

Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Декабрь 2017 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |

Передвижники (Русский: Передви́жники, IPA:[pʲɪrʲɪˈdvʲiʐnʲɪkʲɪ]), часто называемый Странники или же Странствующие на английском языке была группа русский реалист художники, которые создали кооператив художников в знак протеста против академических ограничений; он превратился в Общество передвижных художественных выставок в 1870 г.[1]

История

В 1863 году группа из четырнадцати студентов решила покинуть школу. Императорская Академия Художеств. Студенты сочли правила Академии сдерживающими; Учителя были консервативны, и существовало строгое разделение между высоким и низким искусством. Стремясь нести искусство людям, студенты сформировали независимое художественное общество; Петербургский кооператив художников (Артель). В 1870 году на смену этой организации пришла Ассоциация передвижных художественных выставок (Передвижники), чтобы дать жителям провинции возможность следить за достижениями русского искусства и научить людей ценить искусство. Общество сохранило независимость от государственной поддержки и принесло искусство, иллюстрирующее современную жизнь людей из Москва и Санкт-Петербург, в провинции.

С 1871 по 1923 годы общество организовало 48 передвижных выставок в Санкт-Петербурге и Москве, после чего они были показаны в Киев, Харьков, Казань, Орёл, Рига, Одесса и другие города.[2]

Влияние литературоведов

Передвижники находились под влиянием общественных взглядов литературоведов. Виссарион Белинский и Николай Чернышевский, оба придерживались либеральных идей. Белинский считал, что литературе и искусству следует отнести социальную и моральную ответственность. Как и большинство славянофилов, Чернышевский горячо поддерживал освобождение России. крепостные, что было окончательно реализовано в реформа 1861 г.. Он рассматривал цензуру прессы, крепостное право и смертную казнь как влияние Запада. Из-за его политической активности официальные лица запретили публикацию любых его произведений, включая его диссертацию; но в конце концов он нашел свой путь в мир искусства России XIX века. В 1863 году, почти сразу после освобождения крестьян, цели Чернышевского были реализованы с помощью передвижников, которые взяли на вооружение широко распространенную славянофильско-народническую идею о том, что Россия обладает особой, скромной внутренней красотой, и придумали, как ее отобразить. холст.[3]

Сюжеты картин

| Внешнее видео | |

|---|---|

Новичок в школе к Эмили Шанкс Новичок в школе к Эмили Шанкс | |

Передвижники изображали разносторонние аспекты общественной жизни, часто критически относясь к неравенству и несправедливости. Но их искусство показало не только бедность, но и красоту народного быта; не только страдания, но и стойкость и сила характеров. Передвижники осудили русский аристократические порядки и автократическое правительство в их гуманистическом искусстве. Они сочувственно изображали освободительное движение русских людей (Арест пропагандиста; Отказ от исповеди; Неожиданно к Илья Ефимович Репин ). Они изображали социально-городскую жизнь, а позже использовали историческое искусство для изображения простых людей (Утро стрелецкой казни к Василий Суриков ).

В период своего расцвета (1870–1890) передвижническое общество развивало все более широкий размах, с более естественными и свободными образами. В отличие от традиционной темной палитры того времени, они выбрали более светлую палитру с более свободной манерой в своей технике. Они работали над естественностью своих изображений и отображением отношений людей с их окружением. Общество объединило большинство талантливых художников страны. Среди передвижников были художники Украина, Латвия, и Армения. Общество также показало работы Марк Антокольский, Василий Верещагин, и Андрей Рябушкин. Работа критика и демократа Владимир Стасов имел важное значение для развития искусства передвижников.[1] Павел Михайлович Третьяков показал работы этих художников в своем галерея и оказал им важную материальную и моральную поддержку.[4]

Пейзаж как самый популярный жанр передвижников

Пейзажная живопись процветала в 1870-1880-х годах. Передвижники писали в основном пейзажи; некоторые, как Поленов, использовали пленэр техника. Два художника, Иван Шишкин и Исаак Левитан, писали только пейзажи России. Шишкин до сих пор считается русским «певцом леса», а пейзажи Левитана славятся своим накаленным настроением. После Передвижников русский пейзаж приобрел значение как национальная икона.[5]

Передвижники писали пейзажи, чтобы исследовать красоту своей страны и побуждать простых людей любить и сохранять ее. Левитан как-то сказал: «Я представляю себе такое изящество на нашей русской земле - разлившиеся реки, возвращающие все к жизни. Нет страны прекраснее России! Настоящий пейзажист может быть только в России». Передвижники придавали пейзажам национальный характер, чтобы люди других народов могли узнавать русский пейзаж. Пейзажи Передвижников - символическое воплощение русской национальности.[2]

Репродукция произведений

Несмотря на то, что число посетителей передвижных выставок из провинции с годами увеличивалось, основной аудиторией была городская элита. Местные фотографы создали первые репродукции картин Передвижников, что способствовало популяризации работ и их можно было купить на выставках. Нива Журнал также публиковал иллюстрированные статьи о выставках. С 1898 года пейзажи общества используются в производстве открыток. Изданы различные сборники стихов с иллюстрациями к пейзажам. Простые русские люди в то время не могли позволить себе поехать в Москву или Санкт-Петербург, поэтому популяризация русского искусства познакомила их с рядом шедевров русского искусства. Уже сейчас издатели используют репродукции в учебниках как визуальный символ национальной идентичности.[4]

Упадок творчества

Поскольку авторитет и общественное влияние общества неуклонно росли, правительственные чиновники были вынуждены прекратить свои усилия по подавлению членов. Предпринимались попытки подчинить их деятельность и поднять падающую стоимость произведений, санкционированных Академией художеств. К 1890-м годам в состав Академии художеств входило искусство передвижников в свои классы и история, а влияние художников проявилось в национальных художественных школах.

В 1898 году их влияние начало вытесняться Мир искусства, продвигающий современные направления в русском искусстве. Некоторые из передвижников стали более консервативными, но некоторые остались такими же радикальными, как и их предшественники. Некоторые художники начали демонстрировать социалистические идеи, отражавшие развитие рабочего движения. Многие передвижники вошли в советскую художественную культуру, неся реалистические традиции XIX века. социалистический реализм.

48-я выставка Передвижников в 1923 году была последней. Большинство участников присоединились к Ассоциация художников революционной России (АХРР). Его участники строили традиции передвижников и стремились создавать произведения искусства, доступные для простых людей и достоверно отражающие праведность советского общества.[6]

Галерея

- Социальный реализм

Константин Савицкий, Ремонт железной дороги, 1874

Илья Репин, Крестный ход в Курской губернии, 1880–1883

Владимир Маковский, Банкротство, 1881

Григорий Мясоедов, Напряженное время для косилок 1887

- Пейзажи

Алексей Саврасов, Грачи вернулись, 1871

Иван Шишкин, Ржаное поле, 1878

Архип Куинджи, Ночь на Днепре, 1882

Исаак Левитан, Над вечным миром, 1894

- Портреты

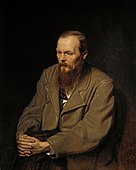

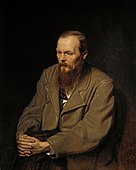

Василий Перов, Портрет Фёдор Достоевский, 1872

Иван Крамской, Портрет неизвестной, 1883

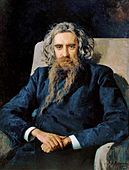

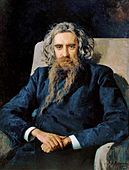

Николай Ярошенко, Портрет Владимир Соловьев, 1892

- Жанровые картины

Илларион Прянишников, Джокеры. Гостиный двор в Москве, 1865 г.

Василий Перов, Охотники на отдыхе, 1871

Василий Поленов, Московский дворик, 1878

Василий Максимов Все в прошлом, 1889

- Исторические картины

Илья Репин, Ответ запорожских казаков, 1880–1891

Василий Суриков, Утро стрелецкой казни, 1881

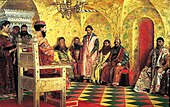

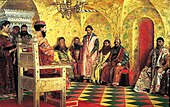

Андрей Рябушкин, Сессия царя Майкл I с Боярская Дума, 1893

Виктор Васнецов, Богатыри, 1898

Члены

Передвижники художники включали:[6]

- Абрам Архипов

- Иван Богданов

- Николай Богданов-Бельский

- Павел Брюллов

- Николай Ге

- Карлис Хунс

- Николай Касаткин

- Александр Киселев

- Иван Крамской

- Архип Куинджи

- Николай Кузнецов

- Исаак Левитан

- Рафаил Левицкий

- Александр Литовченко

- Владимир Маковский

- Василий Максимов

- Григорий Мясоедов

- Леонид Пастернак

- Василий Перов

- Константин Первухин

- Василий Поленов

- Илларион Прянишников

- Илья Репин

- Андрей Рябушкин

- Константин Савицкий

- Алексей Саврасов

- Валентин Серов

- Эмили Шанкс

- Иван Шишкин

- Алексей Степанов

- Василий Суриков

- Виталий Тихов

- Аполлинарий Васнецов

- Виктор Васнецов

- Ефим Волков

- Николай Ярошенко

Рекомендации

- ^ а б Федотова, Ю. (2019-10-04). «Кто такие Передвижники и почему они так важны в русском искусстве?». Россия вне заголовков. Получено 2020-02-19.

- ^ а б Эли, Кристофер (2000). «Критики на родной земле: ландшафт и противоречивые национальные представления в царской России». Ecumene. 7 (3): 253–270.

- ^ Сарторти, Розалинда (2010). «Картины с выставки: Русская земля в глобальном мире». Исследования восточноевропейской мысли. 62 (3/4): 377–399.

- ^ а б Брукс, Джеффри (2010). «Русский народ вообразил: народы России в народных образах 1860-1890-х годов». Журнал социальной истории. 43 (3): 535–557.

- ^ Эдвард Страчан, Рой Болтон (2008). Рой Болтон (ред.). Россия и Европа в девятнадцатом веке (иллюстрированный ред.). Сфинкс Файн Арт. п. 104. ISBN 9781907200021.

- ^ а б Доннелли, Майкл Э. "Бессмертные странники (Передвижники)". Галерея Русской Живописи. Получено 30 июн 2018.

дальнейшее чтение

- Общество передвижных художественных выставок. Письма и документы. 1869–1899. Vol. 1, 2., Издательство «Искусство», Москва, 1987. Текст на русском языке.

- Евгений Штайнер. «Битва за« дело народа »или за дело рынка?» // Cahiers du Monde Russe, 50: 4, 2009; С. 627–646.

- Евгений Штайнер. «В погоне за независимостью: Крамской и странствующие против». Академия художеств »// Русское обозрение, 2011, № 70, с. 252–271.